– Владыка, вам исполняется 50 лет. Не верится. Скажите, когда вы принимали решение о монашеском постриге, вы (апеллирую к словам Патриарха Кирилла и отца Евгения Амбарцумова) принимали решение за себя двадцати-, тридцати-, сорока- и пятидесятилетнего? Оправдала ли реальность ваши ожидания?

– Когда я принимал постриг, мне было 20 лет, и я, конечно, не думал ни о себе 30-летнем, ни о себе 50-летнем. Я жил тем моментом. Но у меня не было никаких сомнений, что я хочу посвятить жизнь Церкви, что я хочу именно так построить жизнь, а не иначе. И за прошедшие с тех пор 30 лет я еще ни разу не разочаровался в принятом решении. Не было ни одного дня, ни одной минуты, когда бы я пожалел.

Всем в своей жизни я обязан Церкви. Некоторые люди мне говорят: «Почему вы связали себя с Церковью? Ведь вы могли бы искусством заниматься, оркестром дирижировать, музыку писать». Для меня служение Церкви всегда было самым главным, всё остальное выстраивалось вокруг этого основного стержня. И для меня всегда самым важным было служить Христу.

– В одном из интервью вы говорили о том, что тема смерти вас волновала с достаточно раннего возраста. Как эта тема у вас впервые возникла, как менялось ваше восприятие?

– Может быть, вас это удивит, но у меня тема смерти впервые возникла в детском саду. Мне было 5 или 6 лет, и я вдруг осознал, что мы все умрем: что я умру, что все эти дети, которые вокруг меня, умрут. Я начал об этом думать, задавать вопросы себе, взрослым. Не помню сейчас ни эти вопросы, ни ответы, которые я получал. Помню только, что эта мысль меня очень остро пронзила и довольно долго не отступала.

В юности я тоже много думал о смерти. У меня был любимый поэт – Федерико Гарсиа Лорка: я открыл его для себя в очень раннем возрасте. Основная тема его поэзии – тема смерти. Не знаю другого поэта, который столько думал и писал о смерти. Наверное, в какой–то степени через эти стихи он предсказал и пережил собственную трагическую смерть.

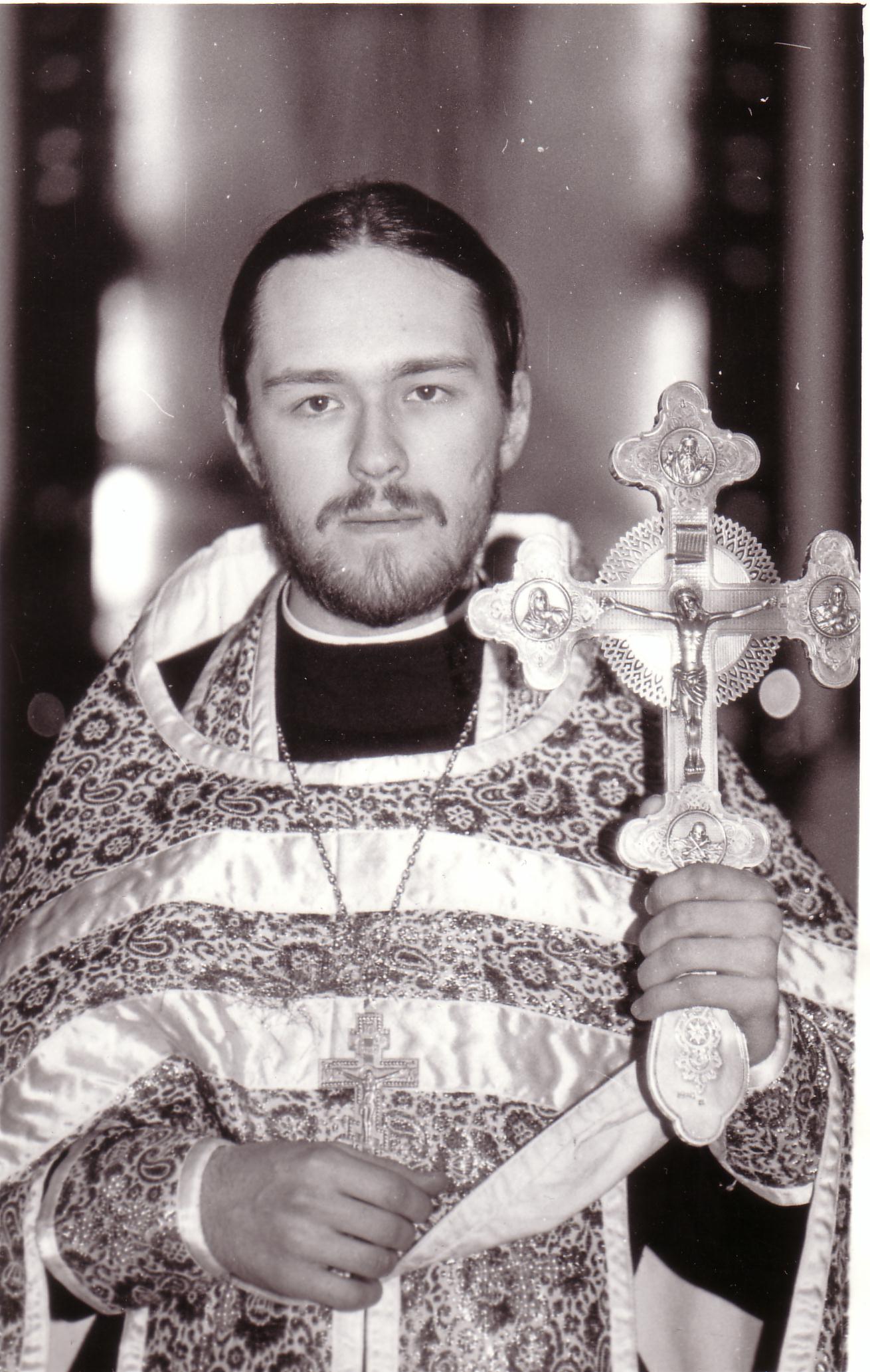

Григорий Алфеев (будущий митрополит Иларион) в школьные годы

Когда я заканчивал школу, к выпускному экзамену я подготовил сочинение «Четыре стихотворения Гарсиа Лорки»: это был вокальный цикл на его слова для тенора и фортепьяно. Много лет спустя я его оркестровал и переименовал в «Песни о смерти». Все четыре стихотворения, выбранные мною для этого цикла, посвящены смерти.

– Почему вас так занимала эта тема?

– Наверное, потому, что от ответа на вопрос, зачем человек умирает, зависит ответ на вопрос, зачем он живет.

– Поменялось ли что-то с приходом к активной церковной жизни?

– Так случилось, что мой приход к активной церковной жизни совпал с несколькими смертями, которые я очень глубоко пережил.

Первая – смерть моего учителя по скрипке Владимира Николаевича Литвинова. Мне тогда было, наверное, лет 12. Я его очень любил, он был для меня огромным авторитетом. Он был человеком необычайно интеллигентным, сдержанным, тонким, прекрасно вел свой предмет, с огромным уважением относился к ученикам, его все обожали. Он был совсем еще молодым человеком – лет сорока, не более.

Вдруг я прихожу в школу, и мне говорят – Литвинов умер. Сначала я подумал, что кто-то шутит надо мной. Но потом увидел его портрет в черной рамке. Он был один из самых молодых преподавателей. Оказалось, что он умер прямо во время экзамена, когда играл его ученик. Ему внезапно стало плохо с сердцем, он упал, вызвали скорую, а она вместо улицы Фрунзе поехала на улицу Тимура Фрунзе. И когда через 40 минут они наконец доехали, он уже был мертв. Я участвовал в его похоронах, это была первая смерть в моей жизни.

Спустя некоторое время была смерть моей бабушки, потом смерть ее сестры – моей двоюродной бабушки, потом смерть моего папы. Всё это следовало одно за другим, и конечно, вопрос о смерти у меня постоянно возникал не как какой-то теоретический вопрос, а как то, что происходило вокруг меня с близкими мне людьми. И я понимал, что ответ на этот вопрос дает только вера.

– У вас есть сейчас внутреннее понимание того, что такое смерть? Я, например, хорошо понимаю всё это умом, но совсем не могу внутренне принять и понять безвременный уход близких…

– Человек состоит не только из ума, он состоит также из сердца и тела. На такие события мы реагируем всем своим естеством. Поэтому даже если умом мы понимаем, для чего это происходит, даже если вера нас укрепляет в перенесении таких событий, тем не менее, всё наше человеческое естество противится смерти. И это естественно, потому что Бог нас не для смерти создал: Он создал нас для бессмертия.

Казалось бы, мы должны быть к смерти подготовлены, мы каждый вечер себе говорим, отходя ко сну: «Неужели мне одр сей гроб будет?» И весь мир мы видим в свете этого события смерти, которое может постигнуть каждого человека в любой момент. И тем не менее, смерть всегда приходит неожиданно, и мы внутренне протестуем против нее. Каждый человек ищет свой ответ, и он не может исчерпаться только логически выстроенными аргументами из учебника по догматическому богословию.

Одно из произведений, которое произвело на меня сильное впечатление в детские и юношеские годы, это 14-я симфония Шостаковича. В значительной степени под влиянием этого сочинения я написал свои «Песни о смерти». Я тогда его много слушал и много думал, почему Шостакович на закате своих дней написал именно такое сочинение. Он сам называл его «протестом против смерти». Но этот протест в его трактовке не давал никакого выхода в иное измерение. Мы можем протестовать против смерти, но она всё равно придет. Значит, важно не просто ее опротестовать, а важно ее осмыслить, понять, для чего она приходит и что нас в связи с этим ждет. И ответ на это дает вера, и не просто вера в Бога, но именно христианская вера.

Мы верим в Бога, Который был распят и умер на кресте. Это не просто Бог, Который откуда-то с небесной высоты за нами взирает, следит, наказывает за грехи, поощряет за добродетели, сочувствует нам, когда мы страдаем. Это Бог, Который пришел к нам, Который стал одним из нас, Который вселяется в нас через таинство причащения и Который находится рядом с нами – и тогда, когда мы страдаем, и когда умираем. Мы верим в Бога, Который спас нас через Свои страдания, крест и воскресение.

Часто спрашивают: почему Бог должен был спасти человека именно этим способом? Неужели у него не было других, менее «болезненных» способов? Почему непременно надо было Самому Богу пройти через крест? Я на это отвечаю так. Есть разница между человеком, который с борта корабля видит утопающего, бросает ему спасательный круг и сочувственно смотрит, как тот выкарабкивается из воды, и человеком, который ради спасения другого, рискуя собственной жизнью, бросается в штормовые воды моря и отдает свою жизнь, чтобы другой мог жить. Бог решил нас спасти именно так. Он бросился в бушующее море нашей жизни и отдал Свою жизнь, чтобы нас спасти от смерти.

– Потрясающе сильный образ, никогда такой не встречала, действительно очень понятный.

– Этот образ я использую в своем катехизисе, который только что закончил. Там я постарался изложить основы православной веры самым простым языком, используя образы, понятные современному человеку.

– А чем ваш катехизис отличается от того, над которым работает Синодальная библейско-богословская комиссия под вашим руководством? Почему понадобился еще один катехизис?

– В Синодальной богословской комиссии мы долгие годы писали большой катехизис. Идея заключалась в том, чтобы написать фундаментальный труд, который бы содержал подробное изложение православной веры. Задание это было мне дано, когда я еще не был председателем комиссии, а ее возглавлял владыка Филарет Минский. Была создана рабочая группа, мы начали обсуждать сначала содержание катехизиса, потом утвердили план, потом подобрали коллектив авторов.

К сожалению, некоторые авторы написали так, что не удалось воспользоваться плодами их трудов. Некоторые разделы приходилось дважды или трижды перезаказывать. В конце концов, после нескольких лет напряженного труда у нас появился текст, который мы стали обсуждать на пленарных заседаниях, собирали отзывы членов богословской комиссии. Наконец, мы представили текст священноначалию. Сейчас этот текст разослан на отзывы, и мы уже начали их получать.

Несколько дней назад я получил письмо от одного уважаемого иерарха, который приложил отзыв на текст нашего катехизиса, составленный в его епархии. В этом отзыве было много похвал, но также было сказано, что катехизис слишком длинный, что он содержит слишком много подробностей, которые людям не нужны, что катехизис должен быть коротким.

Когда мы создавали концепцию этого катехизиса, идея была в том, чтобы написать большую книгу, где подробно было бы рассказано о догматах Православной Церкви, о Церкви и богослужении, и о нравственности. Но теперь, когда мы эту большую книгу ценой очень больших коллективных трудов написали, нам говорят: «А нужна-то маленькая книга. Дайте нам книгу, которую мы могли бы дать человеку, пришедшему креститься, чтобы он мог за три дня прочитать то, что ему нужно».

Меня этот отзыв, честно говоря, разозлил. Настолько, что я сел за компьютер и написал свой катехизис – тот самый, который можно было бы дать человеку перед крещением. Я хотел бы, чтобы человек мог прочитать его за три дня. И писал я его тоже три дня – на едином порыве вдохновения. Потом, правда, пришлось многое переписывать, уточнять и дорабатывать, но первоначальный текст был написан очень быстро. В этом катехизисе я постарался максимально доступно и просто изложить основы православной веры, изложить учение о Церкви и ее богослужении, сказать об основах христианской нравственности.

– Вы очень хорошо пишете короткие вероучительные тексты – для переводов на английский мы постоянно используем ваши книги.

– Здесь главное было не написать лишнее. Мне всё время приходилось себя ограничивать, потому что, естественно, по каждой теме можно сказать больше, но я представлял себя на месте человека, который пришел креститься: что нужно дать этому человеку, чтобы он узнал о православной вере? В итоге получился катехизис для готовящихся к крещению, для тех, кто когда-то крестился, но не воцерковился, и для всех, кто хочет больше узнать о своей вере.

Написал я его, кстати, благодаря тому, что мы не поехали на Всеправославный собор. У меня были запланированы две недели пребывания на Крите, но так как мы приняли решение туда не ехать, неожиданно высвободилось целых две недели. Я посвятил это время катехизису: три дня писал и неделю редактировал.

– Значит, в ближайшем будущем в Церкви будет две книги: подробный полный катехизис и емкое издание для новоначальных?

– Это две книги разного статуса. Один – катехизис соборный, который, я надеюсь, мы всё-таки доведем до нужной кондиции и получим соборное одобрение этого текста. А то, что я сейчас написал, – это мой авторский катехизис. И я надеюсь, что он будет использоваться, в том числе, в таких ситуациях, когда приходит человек креститься и говорит: «Дайте мне книгу, чтобы я мог за 3–4 дня прочитать и подготовиться». Вот для этой цели эта книга писалась.

– Только что издана ваша книга о Христе. Она называется «Начало Евангелия». Когда я открыла ее, я просто дар речи потеряла – насколько же это нужная, важная и фантастически оформленная книга! Я давно как-то без интереса смотрю на книжные новинки, но вот начала читать первую главу и поняла, что не оторваться, и что срочно надо заказывать сотню книжек всем в подарок. Спасибо вам огромное, это какая-то удивительная радостная новость, потому что ну вот обо всём у нас говорят и пишут, кроме Христа. Очень надеюсь, что это будет бестселлер.

Очень много книг написано сегодня про всё, и совсем непонятно, как писать про Христа, как с людьми говорить о Христе в нашей жизни. Понятно, как читать какую молитву, как на исповеди говорить, а вот Христа в повседневной христианской жизни очень не хватает.

– К этой книге я шел очень долгие годы. В каком-то смысле она является итогом, как минимум, четвертьвекового моего развития, с тех пор как я начал читать лекции по Новому Завету в только что тогда созданном Свято-Тихоновском институте. Это был 1992–1993 учебный год. Тогда я впервые соприкоснулся не только с Евангелием, которое, конечно, читал с детства, но и со специальной литературой по Новому Завету. Но литературы тогда было мало, доступ к ней был у нас ограничен. А моя богословская деятельность в основном вращалась вокруг патристики, то есть учения Святых Отцов. Я занимался патристикой в Оксфорде, написал там диссертацию о Симеоне Новом Богослове. Потом на волне «остаточного вдохновения» написал книги о Григории Богослове, об Исааке Сирине. И потом весь этот массив патристических идей и мыслей вошел в мою книгу «Православие».

Книга «Православие» начинается с Христа, но я почти сразу перехожу к другим темам. Это было связано с тем, что на тот момент я еще не созрел для того, чтобы писать о Христе.

А между тем, тема Христа меня занимала в течение всей жизни, по крайней мере, с 10-летнего возраста. Конечно, я читал Евангелие, размышлял о Христе, о Его жизни, о Его учении. Но в какой-то момент, это было около двух с половиной лет назад, я понял, что мне нужно очень серьезно ознакомиться с современной специальной литературой по Новому Завету. Это было связано с тем, что я по благословению Патриарха возглавил рабочую группу по подготовке учебников для духовных школ. И сразу остро встал вопрос об учебнике по Новому Завету, по Четвероевангелию. Я понял, что мне по разным причинам этот учебник придется писать самому. Чтобы его написать, нужно было освежить знания в области научной литературы по Новому Завету.

Мой способ освоения литературного материала – реферирование. Пока я не начну что-то писать, я не могу сосредоточиться на чтении, как в известном анекдоте про человека, который поступал в литературный институт и которого спрашивали: «Вы читали Достоевского, Пушкина, Толстого?» А он ответил: «Я не читатель, я писатель».

– Вы говорили, что в детстве читали по 500–600 страниц в день…

– Да, в детстве я много читал, но с какого-то момента стал читать гораздо меньше, стал читать только то, что мне нужно для того, что я пишу. Когда я пишу, я осмысливаю прочитанное.

Поначалу я решил написать учебник, но быстро понял, что для того, чтобы он получился, надо сначала написать книгу. И вот я начал писать книгу об Иисусе Христе, которая со временем должна была превратиться в учебник. Сначала я предполагал написать одну книгу, но когда начал писать, понял, что в одну книгу весь гигантский собранный материал не уложится. В итоге я написал шесть книг. Сейчас вышла первая, четыре других написаны полностью и будут выходить в порядке очереди, шестая написана, что называется, «в первом чтении». По сути, труд завершен, хотя какое-то редактирование шестой книги еще потребуется.

– Расскажите, как строится книга?

– Я решил идти не по хронологии евангельских событий, вперемежку рассматривая эпизоды из жизни Христа, чудеса, притчи. Я решил осваивать евангельский материал крупными тематическими блоками.

Первая книга называется «Начало Евангелия». В ней я, во-первых, говорю о состоянии современной новозаветной науки, даю некое общее введение во все шесть книг. Во-вторых, я рассматриваю начальные главы всех четырех Евангелий и их основные темы: Благовещение, Рождество Христово, выход Иисуса на проповедь, крещение от Иоанна, призвание первых учеников. И даю некий самый общий набросок того конфликта между Иисусом и фарисеями, который в конце приведет к Его осуждению на смерть.

Вторая книга посвящена целиком Нагорной проповеди. Это обзор христианской нравственности.

Третья посвящена целиком чудесам Иисуса Христа по всем четырем Евангелиям. Там я говорю о том, что такое чудо, почему некоторые люди не верят в чудеса, как вера соотносится с чудом. И рассматриваю каждое из чудес в отдельности.

Четвертая книга называется «Притчи Иисуса». Там изложены и рассмотрены – одна за другой – все притчи из синоптических Евангелий. Я говорю о жанре притчи, объясняю, почему именно этот жанр избрал Господь для Своих поучений.

Пятая книга, «Агнец Божий», посвящена всему оригинальному материалу Евангелия от Иоанна, то есть материалу, который не дублируется в синоптических Евангелиях.

И наконец шестая книга – «Смерть и воскресение». Здесь речь идет о последних днях земной жизни Спасителя, Его страданиях на кресте, смерти, воскресении, явлениях ученикам после воскресения и вознесении на небеса.

Такая вот книжная эпопея. Мне нужно было ее написать прежде всего для того, чтобы самому осмыслить вновь те события, которые составляют сердцевину нашей христианской веры, и чтобы потом на основе этих книг можно было сделать учебники для духовных школ.

– Это обзор, толкование?

– В основе лежит евангельский текст. Он рассматривается на фоне широкой панорамы толкований – от древних до современных. Большое внимание я уделяю критике современных подходов к евангельскому тексту, характерных для западных исследователей.

В современной западной новозаветной науке существует много разных подходов к Иисусу. Например, есть такой подход: Евангелия – это очень поздние произведения, они все появились в конце I века, когда уже прошло несколько десятилетий после смерти Христа. Был некий исторический персонаж Иисус Христос, Он был распят на кресте, от Него остался некий сборник поучений, который впоследствии был утрачен. Этот сборник людей интересовал, они стали вокруг него собираться, создали общины последователей Иисуса.

Потом им понадобилось всё-таки понять, что это был за человек, произнесший эти поучения, и они начали сочинять про него разные истории: придумали историю рождения Девы, приписали ему всякие чудеса, вложили в его уста притчи. Но на самом деле это всё была продукция людей, условно обозначенных именами Матфей, Марк, Лука и Иоанн, которые возглавляли некие христианские общины и писали это всё для пастырских нужд. Такой, на мой взгляд, нелепый и кощунственный подход к Евангелиям сейчас едва ли не доминирует в западной новозаветной науке.

Есть книги о «богословии Матфея», где ни слова не сказано о том, что за этим богословием стоит Христос. По мнению этих богословов, Христос – это некий литературный персонаж, созданный Матфеем для пастырских нужд своей общины. Кроме того, пишут они, были апокрифические Евангелия, и только потом Церковь отсеяла то, что ей не нравилось, а на самом деле было много иного материала.

Одним словом, вокруг личности и учения Христа создано множество научных мифов, и вместо того, чтобы изучать Его жизнь и учение по Евангелию, изучают эти мифы, изобретенные учеными.

Я доказываю в своей книге то, что для нас, православных христиан, является очевидным, но что совсем не очевидно для современных специалистов по Новому Завету. А именно, что единственным достоверным источником сведений о Христе является Евангелие, другого достоверного источника нет. Евангелие – это свидетельство очевидцев. Если вы хотите узнать, как что-то произошло, вы должны относиться к очевидцам с доверием. Как Святейший Патриарх Кирилл пишет в своей книге «Слово пастыря»: каким образом можно воссоздать дорожно-транспортное происшествие? Надо опросить свидетелей. Один стоял там, другой здесь, третий еще где-то. Каждый это увидел по-своему, каждый рассказал свою историю, но из совокупных свидетельств складывается картина.

Мы читаем Евангелие и видим, что во многом евангелисты сходятся. Но в чем-то они расходятся, и это естественно, потому что каждый это видел немного по-своему. При этом образ Иисуса Христа не раздваивается, не разделяется на четыре разных образа. Все четыре Евангелия говорят об одном и том же лице. Я в своей книге пишу, что Евангелия подобны сейфу с сокровищами, закрытому на два ключа: чтобы понять евангельские повествования и их смысл, нужно использовать оба ключа. Один ключ – это вера в то, что Иисус Христос был реальным земным человеком со всеми свойствами земного человека, во всём подобный нам, кроме греха. А другой ключ – это вера в то, что Он был Богом. Если хотя бы один из этих ключей отсутствует, вы никогда не откроете эту Личность, которой посвящены Евангелия.

– Какой график выхода в свет ваших книг о Христе?

– Первая вышла только что. По мере готовности будут издаваться следующие. Поскольку я их уже написал, то дальнейшая их судьба зависит от книгоиздателей.

Тема слишком важная и слишком обширная. Это меня долгие годы удерживало от того, чтобы засесть за книги об Иисусе Христе. Я ходил вокруг да около: изучал Святых Отцов, писал о Церкви, разбирал различные вопросы богословия. Но подступиться к личности Христа я не мог.

– Страшно было?

– Я не находил какой-то свой подход, свой ключ. Конечно, я изучал то, что Святые Отцы писали об Иисусе Христе, это отражено в моих книгах. Например, в книге «Православие» у меня есть целый раздел про христологию. Но если мы посмотрим, что писали об искуплении Святые Отцы в III–IV веках, то основной вопрос был: кому Христос заплатил выкуп. Термин «искупление» брали в его буквальном смысле – выкуп. И спорили о том, кому был заплачен выкуп. Одни говорили, что выкуп был заплачен дьяволу. Другие справедливо возражали: а кто такой дьявол, чтобы ему платить такую высокую цену? Почему Бог должен расплачиваться с дьяволом жизнью собственного Сына? Нет, говорили они, жертва была принесена Богу Отцу.

В Средние века на латинском Западе развилось учение о крестной жертве Спасителя как удовлетворении гнева Бога Отца. Смысл этого учения в следующем: Бог Отец настолько был прогневан на человечество, и человечество своими грехами настолько Ему задолжало, что никаким иным образом оно расплатиться с Ним не могло, кроме как смертью Его собственного Сына. Якобы эта смерть удовлетворила и гнев Бога Отца, и Его правосудие.

Для меня эта западная трактовка неприемлема. Апостол Павел говорит: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». Думаю, что и Отцы Восточной Церкви, и западные писатели в свое время искали какие-то ответы на вопрос о том, в чем же заключается эта тайна, потому и создавали свои теории. Ее надо было объяснить на каких-то понятных для человека примерах.

Григорий Нисский, например, говорил, что Бог обманул дьявола. Будучи в человеческой плоти, Он спустился в ад, где дьявол царствовал. Дьявол Его поглотил, думая, что это человек, но под человеческой плотью Христа скрывалось Его божество, и, подобно рыбе, которая проглотила крючок вместе с приманкой, дьявол таким образом проглотил Бога вместе с человеком, и это Божество разрушило ад изнутри. Красивый образ, остроумный, но объяснить современному человеку искупление, пользуясь этим образом, невозможно. Мы должны найти иной язык, иные образы.

– Как вы отвечаете на этот вопрос?

– Я думаю, что самое большее, что мы можем сказать о Боге, – это то, что Он захотел нас спасти именно таким, а не каким-либо иным образом. Он захотел стать одним из нас. Он захотел не просто спасать нас откуда-то с высоты, посылая нам сигналы, подавая руку помощи, но вошел в самую гущу человеческой жизни, чтобы всегда быть рядом с нами. Когда мы страдаем, мы знаем, что Он страдает вместе с нами. Когда мы умираем, мы знаем, что Он находится рядом. Это дает нам силу жить, дает нам веру в воскресение.

– Владыка, вы работаете с большим объемом литературы на разных языках. А сколько вы языков иностранных знаете?

– Несколько языков в разной степени. На английском я говорю и пишу свободно: на этом языке я даже думал какое-то время, когда учился в Англии. На французском говорю, читаю, при необходимости пишу, но не так свободно. На греческом говорю, но тоже менее уверенно (практики не хватает), хотя читаю свободно. Дальше – по убывающей. На итальянском, испанском, немецком – читаю, но не говорю. Из древних языков я изучал древнегреческий, сирийский и немного иврит.

– Как вообще вы учили иностранные языки?

– Все иностранные языки я учил по Евангелию. Начинал всегда с Евангелия от Иоанна. Это самое удобное Евангелие, чтобы заучивать слова, они там постоянно повторяются: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога». Специалисты говорят, что словарь Евангелия от Иоанна в два раза меньше, чем в других Евангелиях, хотя по объему оно не уступает им. Этот лаконизм словаря связан с тем, что очень многие слова повторяются.

Почему удобно учить язык по Евангелию? Потому что, когда вы читаете хорошо знакомый текст, который знаете практически наизусть, вам не нужно смотреть в словарь, вы узнаете слова. И вот так я учил греческий язык. Прочел сначала Евангелие от Иоанна, потом прочел три других Евангелия, потом стал читать послания святых апостолов, а потом начал читать по-гречески Отцов Церкви. Кроме того, когда я учил греческий, я слушал в магнитофонной записи литургию на греческом языке. Я заучивал в том произношении, в каком сейчас он используется греками.

Сирийский язык я учил немного по-другому, это уже было в Оксфорде, у меня был прекрасный профессор, лучший в мире специалист по сирийской литературе, Себастьян Брок. Но он мне сразу сказал: учить с вами язык я не собираюсь, мне это неинтересно, мне интересно читать тексты. Поэтому мы начали с ним читать текст Исаака Сирина, а попутно я читал по-сирийски Евангелия и по учебнику Робинсона осваивал основы грамматики и синтаксиса.

Самое главное в языке – это, конечно, практика. Никакой учебник не заменит практической работы с текстом.

– Как вы думаете, священникам сегодня иностранные языки нужны?

– У меня нет однозначного ответа. Кому-то, может быть, не нужны иностранные языки. Но иностранный язык полезен ведь не только в чисто утилитарных целях – чтобы на нем что-то прочитать или услышать, или иметь возможность кому-то что-то сказать. Он полезен, прежде всего, потому, что он открывает целый новый мир. Каждый язык отражает мышление какого-то народа, на каждом языке есть своя литература, своя поэзия. Я бы сказал, что для общего развития иностранный язык никогда никому не повредит. Другое дело, что у некоторых людей может не быть склонности к языкам, может не быть к этому интереса.

Иностранные языки совершенно не обязательны для спасения, и они даже не обязательны для пастырской деятельности. Хотя я думаю, что для священника, читающего Евангелие, хотя бы какие-то основы греческого языка необходимы. Не случайно ведь в дореволюционной семинарии учили греческий и латынь – хотя бы для того, чтобы понимать смысл отдельных слов, выражений, того, что Христос говорит в Своих притчах, чтобы можно было обратиться к греческому оригиналу и сверить.

– Как вы строите свой распорядок дня?

– Мой распорядок дня подчинен моим служебным обязанностям. У меня есть разные должности, возложенные на меня священноначалием: я – председатель Отдела внешних церковных связей и по должности постоянный член Священного Синода, ректор Общецерковной аспирантуры, настоятель храма. Еще я возглавляю множество всяких комиссий и рабочих групп, осуществляющих различные проекты.

Шесть дней в году у нас заседание Священного Синода, восемь дней в году – заседания Высшего церковного совета. Воскресенье – день богослужебный. Каждый церковный праздник – день богослужебный. Естественно, что перед каждым синодальным днем у нас, по крайней мере, несколько дней подготовки – мы готовим документы, отрабатываем журналы. У меня есть присутственные дни в ОВЦС и в Общецерковной аспирантуре. Множество встреч – с православными иерархами, с инославными, с послами различных государств. Очень важный пласт моей деятельности – поездки. Первые пять лет пребывания в должности председателя ОВЦС у меня было более пятидесяти зарубежных поездок в год. Иногда я прилетал в Москву, только чтобы самолет поменять.

– Аэрофобией не страдаете?

– Нет. Но после этих пяти лет я стал меньше ездить. За пять лет объездил всех, кого надо, и сейчас могу с очень многими поддерживать общение в режиме телефонных звонков, электронной переписки, то есть не нужно специально ездить куда-то, чтобы с кем-то пообщаться.

Кроме того, если раньше я принимал почти все приглашения, которые поступали на различные конференции, то в какой-то момент я и сам почувствовал, и мне Святейший Патриарх сказал: «Вы не должны столько ездить. Вы должны ездить только на самые главные мероприятия, где никто кроме вас участвовать не может». Соответственно, количество поездок сократилось – думаю, без ущерба для дела.

Из дней заседаний Синода и Высшего церковного совета, присутственных дней в Отделе и аспирантуре, церковных праздников и поездок в основном и складывается мое расписание. Оно на год достаточно предсказуемо.

В этом расписании есть паузы, которые необходимы мне для того, что условно можно назвать творческой деятельностью. Например, для того, чтобы книги писать.

– Какие дни вы для этого используете?

– Во-первых, все гражданские выходные. Перефразируя слова известной песни, можно сказать: я другой такой страны не знаю, где так много было б выходных. Помимо отпуска, страна гуляет десять дней в январе, по нескольку дней в феврале, марте, мае, июне, ноябре. Эти выходные я и использую для того, чтобы писать. Скажем, новогодний период – с конца декабря до Рождества – это время, когда я пишу. Пишу также по субботам. Выходных в традиционном понимании этого слова у меня вообще нет. Если день свободен от служебных обязанностей, значит, я в этот день пишу.

– Вы быстро пишете?

– Обычно я пишу много и быстро. Я могу долго что-то обдумывать, но когда сажусь писать, моя средняя дневная норма – 5 тысяч слов в день. Иногда я эту норму не добираю, но иногда даже превышаю.

– Это больше, чем авторский лист. При таком интенсивном ритме можно написать достаточно большой объем текста за достаточно короткий промежуток времени. Условно говоря, мне нужно 20 таких дней, чтобы написать книгу объемом 100 тысяч слов.

– Традиционно ведь книги измеряют знаками и авторскими листами…

– Я меряю в словах со времен Оксфорда. Когда я учился в Оксфорде, у меня был лимит 100 тысяч слов для докторской диссертации. Я этот лимит превысил и оказался в довольно скандальной ситуации: от меня требовали сокращать текст. Я сократил как мог, но всё равно превышение составляло около 20 тысяч слов уже после того, как диссертация была переплетена (а переплет там стоил безумно дорого). Моему профессору владыке Каллисту пришлось специально идти в ректорат и доказывать, что для раскрытия моей темы эти дополнительные 20 тысяч слов абсолютно необходимы. С тех пор, во-первых, я стараюсь писать лаконично, во-вторых, считаю объем написанного в словах, а не в знаках.

– Сталкивались ли с проблемами постоянного отвлечения внимания? У вас компьютер отключен, например, от интернета, от электронной почты?

– Помню, что вы рекордно быстро отвечаете на e-mail.

– Когда я сижу за компьютером и мне приходит сообщение, то, если оно краткое и деловое, я стараюсь отвечать сразу.

– Писем много?

– Не менее 30 в день.

– Но должны быть какие-то паузы?

– Да. Есть перерывы на еду. Но с тех пор, как я служил в армии, у меня привычка (говорят, вредная для здоровья) – есть быстро. Завтрак у меня занимает 10 минут, обед – 15, ужин – 10–15. Всё то время, пока я не ем, не сплю и не молюсь, я работаю.

– Владыка, расскажите о своей оценке современного богослужения? Какие есть проблемы восприятия богослужебной молитвы?

– Православное богослужение – это синтез искусств. В этот синтез входят: архитектура храма, иконы и фрески, которые на стенах, музыка, которая звучит на службе, чтение и пение, проза и поэзия, которые звучат в храме, и хореография – выходы, входы, процессии, поклоны. В православном богослужении человек участвует всеми своими органами чувств. Конечно, зрением и слухом, но также обонянием – он обоняет запах ладана, осязанием – он прикладывается к иконам, вкусом – он принимает Причастие, принимает святую воду, просфоры.

Таким образом, всеми пятью органами чувств мы воспринимаем богослужение. Богослужение должно захватывать всего человека. Человек не может одной частью своего естества быть где-то в другом месте, а другой находиться на службе – он должен погрузиться в богослужение всецело. И наше богослужение построено таким образом, чтобы на то время, пока человек погружается в стихию молитвы, он из нее не выключался.

Если вы бывали в католических или протестантских церквах, вы могли видеть, что там богослужение состоит, как правило, из разрозненных лоскутков: сначала люди поют какой-то псалом, потом садятся, слушают чтение, потом снова встают. А у нас богослужение непрерывно. Это, конечно, очень помогает погрузиться в стихию молитвы. Наше богослужение – это школа богословия и богомыслия, оно насыщено богословскими идеями. Совершенно невозможно понимать богослужение, не зная, например, церковных догматов. Вот почему наше богослужение для многих людей оказывается непонятным – не потому, что оно на церковнославянском языке, а потому, что оно апеллирует к сознанию совсем других людей.

Допустим, приходят люди слушать Великий канон на первой седмице Великого Поста. Канон можно прочитать по-славянски, можно прочитать по-русски, эффект будет примерно один и тот же, потому что канон написан для монахов, которые практически наизусть знали Библию. Когда упоминалось некое имя в этом каноне, то у этих монахов сразу же в голове возникала ассоциация с неким библейским рассказом, который тут же аллегорически трактуется применительно к душе христианина. Но сегодня у большинства слушателей эти ассоциации не возникают, и многие из имен, которые упоминаются в Великом каноне, мы даже не помним.

Соответственно, люди приходят на Великий канон, они слушают то, что читает священник, но в основном они откликаются на припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». И каждый при этом стоит со своей молитвой, со своим покаянием, что само по себе, конечно, хорошо и важно, но это не совсем то, ради чего писался Великий канон. Поэтому для того, чтобы понимать богослужение, для того, чтобы его любить, нужно, конечно, и хорошо знать догматы, и знать Библию.

– Вы очень много общаетесь с людьми нецерковными. Что для священнослужителя самое главное в общении с человеком, далеким от Церкви?

– Я думаю, что самое главное – это что мы должны уметь людям так рассказать о Боге, о Христе, чтобы у них загорелись глаза, чтобы сердце воспламенилось. А для того чтобы это произошло, у нас самих должны гореть глаза, мы должны жить тем, о чем мы говорим, мы должны постоянно этим гореть, мы должны в себе возгревать интерес к Евангелию, к Церкви, к таинствам церковным, к догматам церковным. И конечно, мы должны уметь говорить людям о сложных вещах на простом языке.

Богослов, патролог, церковный историк, композитор. Автор монографий, посвящённых жизни и учению Отцов Церкви, переводов с греческого и сирийского языков, трудов по догматическому богословию, многочисленных публикаций в периодической печати. Автор музыкальных произведений камерного и ораториального жанра.

Тезоименитство - 6 июня (по Юлианскому календарю), в день памяти прп. Илариона Нового († 845)

Биография

Образование, хиротония, начало церковного служения

С 1973 по 1984 обучался в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных по классу скрипки и композиции. 15-и лет поступил чтецом в храм Воскресения Словущего на Успенском вражке (Москва); по его позднейшим словам, с того времени «Церковь составляет главное содержание моей жизни». С 1983 года - иподиаконствовал у митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева) и работал внештатным сотрудником Издательского отдела Московского Патриархата.

В 1984 году, по окончании школы, поступил на композиторский факультет Московской государственной консерватории. Учился в классе Алексея Александровича Николаева.

В 1984-1986 годах служил в Советской армии в качестве музыканта духового оркестра.

В январе 1987 года по собственному желанию оставил обучение в Московской консерватории и поступил послушником в Виленский Свято-Духов монастырь.

19 июня 1987 года в соборе Виленского Свято-Духова монастыря пострижен в монашество, а 21 июня в том же соборе рукоположен во иеродиакона архиепископом Виленским и Литовским Викторином (Беляевым).

19 августа 1987 года в Пречистенском кафедральном соборе города Вильнюса рукоположён во иеромонаха архиепископом Уфимским и Стерлитамакским Анатолием (Кузнецовым) по благословению архиепископа Виленского и Литовского Викторина.

В 1988-1990 года служил настоятелем храмов в городе Тельшяй, с. Колайняй и с. Титувенай Виленской и Литовской епархии. В 1990 году назначен настоятелем Благовещенского кафедрального собора г. Каунас.

В 1990 году в качестве избранного делегата от духовенства Виленской и Литовской епархии участвовал на Поместном Соборе в июне 1990 года, избравшем Патриархом митрополита Ленинградского Алексия (Ридигера). Выступил 8 июня с речью, посвящённой взаимоотношениям с РПЦЗ.

В 1989 году заочно окончил Московскую Духовную Семинарию, а в 1991 году Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. В 1993 году окончил аспирантуру МДА.

В 1991-1993 годах преподавал гомилетику, Священное Писание Нового Завета, догматическое богословие и греческий язык в МДАиС. В 1992-1993 преподавал Новый Завет в Православном Свято-Тихоновском богословском институте и патрологию в Российском православном университете святого апостола Иоанна Богослова.

В 1993 году был направлен на стажировку в Оксфордский университет, где под руководством епископа Диоклийского Каллиста работал над докторской диссертацией на тему «Преподобный Симеон Новый Богослов и Православное Предание», изучал cирийский язык под руководством профессора Себастиана Брока, совмещая учёбу со служением на приходах Сурожской епархии. В 1995 году окончил Оксфордский университет со степенью доктора философии.

С 1995 года работал в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата, с августа 1997 года в должности секретаря по межхристианским связям.

В 1995-1997 годах преподавал патрологию в Смоленской и Калужской Духовных Семинариях. В 1996 году читал курс лекций по догматическому богословию в Свято-Германовской православной духовной семинарии на Аляске (США).

С января 1996 состоял в клире храма св. вмц. Екатерины на Всполье в г. Москве (Подворье Православной Церкви в Америке).

С 1996 по 2004 был членом Синодальной богословской комиссии Русской православной церкви.

В 1997-1999 читал курсы лекций по догматическому богословию в Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке (США) и по мистическому богословию Восточной Церкви на богословском факультете Кембриджского Университета (Великобритания).

В 1999 Свято-Сергиевским православным богословским институтом в Париже удостоен степени доктора богословия.

В 1999-2000 вёл ежедневную телевизионную передачу «Мир вашему дому» на 3-м канале телевидения.

В 1999-2002 продолжал публиковать статьи и книги, в числе которых фундаментальное исследование в двух томах «Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров».

На Пасху 2000 в Троицком храме в Хорошёве митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (Гундяевым) возведён в сан игумена.

Архиерейство

Решением Священного Синода от 27 декабря 2001 игумену Илариону (Алфееву) по возведении в сан архимандрита определено быть епископом Керченским, викарием Сурожской епархии.

На Рождество 2002 в Смоленском кафедральном соборе митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом возведён в сан архимандрита.

14 января 2002 в Москве, в Храме Христа Спасителя, хиротонисан во епископа; хиротонию совершил Патриарх Алексий в сослужении десяти архипастырей.

Вскоре по прибытии в Сурожскую епархию в начале 2002 назначенного викарием правящего архиерея епархии - митрополита Антония (Блума) - епископа Керченского Илариона в епархии возник чрезвычайно острый конфликт вокруг фигуры нового викария. Партию недовольных деятельностью еп. Илариона возглавлял старший викарий - епископ Василий (Осборн).

19 мая 2002 с критикой действий епископа Илариона выступил в своём открытом Обращении правящий архиерей митрополит Антоний. Обращение сообщало, что у епископа Илариона есть 3 месяца, чтобы «открыть для себя сущность Сурожской епархии и сформировать мнение о том, готов или нет он продолжать в духе и в соответствии с теми идеалами, которые мы выработали в течение уже 53 лет. Если он не уверен, а мы не уверены, тогда мы, по общему согласию, расстанемся»; в нём также говорилось о епископе Иларионе: «У него много даров, которыми я никогда не обладал и никогда не буду обладать. Он молод, он силен, он доктор богословия, он написал несколько богословских книг, получивших высокую оценку, и он может внести очень значительный вклад - но только в том случае, если мы сформируем команду и будем едины».

Епископ Иларион выступил с ответным Заявлением, которое отвергало предъявленные ему обвинения и фактически осуждало сложившуюся в лондонском соборе епархии литургическую практику.

В результате непримиримого противостояния епископ Иларион был отозван из епархии в июле того же года; решением Синода титул Керченского был усвоен старейшему викарию епархии архиепископу Анатолию (Кузнецову).

Определением Священного Синода от 17 июля 2002 назначен епископом Подольским, викарием Московской епархии, главой Представительства Русской православной церкви при европейских международных организациях. Находясь на этой должности, ведет активную информационную деятельность, выпуская электронный бюллетень «Europaica» на английском, французском и немецком языках, а также русскоязычное приложение к этому бюллетеню «Православие в Европе» .

Регулярно участвует во встречах руководства Евросоюза с религиозными лидерами Европы. В ходе этих встреч указывает на то, что толерантность должна распространяться на все традиционные религии Европы: «Приводя в пример отсутствия толерантности исламофобию и антисемитизм, политические лидеры Европы нередко забывают о различных проявлениях христианофобии и антихристианства». По словам епископа, «из истории Европы невозможно вычеркнуть две тысячи лет христианства. Отрицание христианских корней Европы недопустимо. Но важность христианства не исчерпывается историей. Христианство остается важнейшей духовно-нравственной составляющей европейской идентичности».

Выступает с критикой «воинствующего секуляризма», призывая христиан Европы к диалогу с представителями секулярного гуманизма по вопросу о духовно-нравственных ценностях. По мнению епископа, «взрывоопасность сегодняшней межцивилизационной ситуации» в значительной степени обусловлена тем, что «западная либерально-гуманистическая идеология, исходя из представления о собственной универсальности, навязывает себя тем людям, которые воспитаны в иных духовно-нравственных традициях и имеют иные ценностные ориентиры». В этой ситуации «религиозным людям необходимо осознать особую ответственность, которая на них возложена, и вступить в диалог с секулярным мировоззрением, если же диалог с ним невозможен - то в открытое противостояние ему».

Гостями брюссельского представительства РПЦ за время возглавления его епископом Иларионом были королева Бельгии Паола, министр иностранных дел России И. С. Иванов, предстоятель Финляндской автономной православной Церкви архиепископ Лев, глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии архиепископ Юкка Паарма, архиепископ Пражский и Чешских Земель Христофор.

Определением Священного Синода от 7 мая 2003 года назначен епископом Венским и Австрийским с поручением временного управления Будапештской и Венгерской епархии и с сохранением должности Представителя Русской православной церкви при европейских международных организациях в Брюсселе.

В 2003 году начаты масштабные реставрационные работы в венском кафедральном соборе святителя Николая. 24 мая 2007 года собор посетил Президент Российской Федерации В. В. Путин. Гостями собора были также архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн, архиепископ Пражский и Чешских Земель Христофор, председатель Национального собрания Австрии Андреас Коль.

В 2004 году начат и в 2006 году завершен капитальный ремонт храма во имя святого Лазаря Четверодневного в Вене.

13 октября 2004 года завершен судебный процесс по вопросу о принадлежности Свято-Успенского собора в Будапеште. В период с 2003 по 2006 год собор неоднократно посещали высшие лица Российского государства, в том числе премьер-министры М.Касьянов и М.Фрадков. 1 марта 2006 года собор посетил В. В. Путин. Результатом этого визита стало решение властей Венгрии осуществить капитальный ремонт собора.

Выступил за использование русского языка в православном богослужении, оговорившись, что считает недопустимым отказ от церковнославянского:

Между «человеком с улицы» и Православной Церковью существует множество барьеров - лингвистических, культурных, психологических и иных. И мы, духовенство, очень мало делаем для того, чтобы помочь человеку преодолеть эти барьеры. <…> В наших зарубежных епархиях многие прихожане, а особенно их дети, не только не понимают славянский язык, но и плохо понимают русский. Вопрос о доступности, внятности богослужения стоит очень остро. <…> Я думаю, что отказ от славянского языка и перевод всего богослужения на русский язык недопустим. Однако некоторые части богослужения вполне допустимо читать по-русски. Например, псалмы, Апостол и Евангелие.

В июле 2008 года, после наложения священноначалием РПЦ прещений на епископа Диомида (Дзюбана), выступил с резкой критикой последнего".

После смещения 4 сентября 2008 года с поста предстоятеля Православной Церкви в Америке митрополита Германа, в октябре того же года, кандидатура епископа Илариона (Алфеева) на пост предстоятеля ПЦА была предложена несколькими её священнослужителями. Причины, побудившие клириков ПЦА выдвинуть кандидатуру епископа Илариона, перечислены в статье бывшего ректора Свято-Владимирской семинарии протопресвитера Фомы Хопко, по мнению которого епископ Иларион «молод, смел, умен, образован и проверен», «у него безупречная репутация как послушного иеромонаха и иерарха. У него прекрасная репутация как пастыря, учителя, проповедника и исповедника. Он имеет большой опыт в международной деятельности Православной церкви. Он свободно говорит по-английски и еще на нескольких языках. Его уважают внутри и вне Православной церкви даже те, кто не согласны с его идеями и действиями».

Выдвижение кандидатуры епископа Илариона вызвало противоречивую реакцию внутри ПЦА ввиду того, что он является иерархом Московского Патриархата и ввиду его конфликта с правящим епископом Сурожской епархии в 2002 году. Письмом в Канцелярию ПЦА от 6 ноября 2008 года епископ Иларион известил, что отказывается от выдвижения, поскольку считает, что ПЦА должен возглавлять американец. В руководстве Московского Патриархата поддержали позицию епископа Илариона.

31 марта 2009 года определением Священного Синода был освобождён от управления Венско-Австрийской и Венгерской епархиями и назначен епископом Волоколамским, викарием Патриарха Московского и всея Руси, председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и постоянным членом Священного Синода по должности. В связи с назначением, также освобождён от должности главы Представительства Московского Патриархата при европейских международных организациях в Брюсселе.

С 31 марта 2009 года - ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры Московского Патриархата.

С 14 апреля 2009 года - настоятель московского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Преображения Господня) на Большой Ордынке.

20 апреля 2009 года «в связи с назначением на пост, предполагающий постоянное участие в работе Священного Синода, и за усердное служение Церкви Божией» возведён Патриархом Кириллом в сан архиепископа.

С 28 мая 2009 года - член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации

С 27 июля 2009 года - включён в состав Межсоборного присутствия Русской православной церкви и его президиума.

С 11 ноября 2009 года - член Российской части организационного комитета по проведении Года российской культуры и русского языка в Итальянской Республике и Года итальянской культуры и итальянского языка в Российской Федерации.

С 29 января 2010 года - председатель Комиссии Межсоборного присутствия Русской православной церкви по вопросам отношения к инославию и другим религиям и заместитель председателя Комиссии Межсоборного присутствия Русской православной церкви по вопросам противодействия церковным расколам и их преодоления

1 февраля 2010 года «во внимание к усердному служению Церкви Божией и в связи с назначением председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата - постоянным членом Священного Синода» возведён Патриархом Кириллом в сан митрополита.

Внешнеполитическая деятельность

Представляет Русскую православную церковь на различных международных и межхристианских форумах: является членом Исполнительного и Центрального комитетов Всемирного совета церквей, Президиума богословской комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство», Постоянной комиссии по диалогу между Православными Церквами и Римско-Католической Церковью, Постоянной комиссии по диалогу между Православными Церквами и Англиканской Церковью.

29 сентября 2006 года призвал к созданию православно-католического альянса для защиты традиционного христианства в Европе. По словам епископа, сегодня становится все труднее говорить о христианстве как единой системе ценностей, разделяемой всеми христианами мира: пропасть между «традиционалистами» и «либералами» неуклонно расширяется. В этой ситуации, по мнению епископа, необходимо консолидировать усилия тех Церквей, которые считают себя «Церквами Предания», то есть католиков и православных, включая т. н. «дохалкидонские» древние восточные Церкви. «Я не говорю сейчас о тех серьёзных догматических разногласиях, которые существуют между этими Церквами и которые должны обсуждаться в рамках двусторонних диалогов. Я говорю о необходимости заключения между этими Церквами некоего стратегического альянса, пакта, союза для защиты традиционного христианства как такового - защиты от всех вызовов современности, будь то воинствующий либерализм или воинствующий атеизм», - подчеркнул епископ.

Участвовал в засадениях Смешанной комиссии по православно-католическому диалогу в 2000 году в Балтиморе, в 2006 году в Белграде и в 2007 году в Равенне.

9 октября 2007 года покинул заседание Смешанной комиссии по православно-католическому диалогу в Равенне в знак протеста против решения Константинопольского Патриархата включить представителей Эстонской Апостольской Церкви, несмотря на то, что «Вселенский Патриархат с согласия всех православных членов предложил компромиссное решение, которое признавало бы несогласие Московского Патриархата со статусом автономной церкви Эстонии». Участник встречи заявил прессе, что католическая сторона, равно как и прочие православные участники были «несколько шокированы» ультиматумом епископа. Священный Синод РПЦ на заседании 12 октября 2007 года одобрил действия делегации РПЦ в Равенне.

В результате итоговый документ «Экклезиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви» был подписан в отсутствие делегации Московского Патриархата. Документ, в частности, содержит такие положения, с которыми не согласен Московский Патриархат, как-то 39-й параграф документа, где говорится о «епископах поместных Церквей, находящихся в общении с Константинопольским престолом».

В интервью католическому агентству AsiaNews митрополит Иоанн (Зизиулас), представитель Константинопольского Патриархата и сопредседатель Смешанной комиссии, заявил, что позиция епископа Илариона в Равенне - «выражение авторитаризма, цель которого - продемонстрировать влияние Московской церкви»; он также подчеркнул, что в итоге Московский Патриархат оказался «в изоляции, ибо ни одна другая православная Церковь не последовала его примеру».

В ответ епископ Иларион 22 октября 2007 года обвинил митрополита Иоанна в «срыве диалога» с Римско-Католической Церковью. По мнению епископа, уход Московского патриархата из диалога был выгоден Константинополю: «очевидно, что Константинополь заинтересован в расширении православного понимания первенства во Вселенской Церкви. „Первенство чести“, закрепленное за Константинополем после 1054 года, таких его представителей, как митрополит Иоанн, больше не устраивает. А для того, чтобы превратить „первенство чести“ в реальную власть, положение о первенстве следует переформулировать по образцу папского примата в Римско-Католической Церкви. Пока представители Московского Патриархата будут продолжать участвовать в диалоге, добиться этого невозможно. Без них это будет сделать гораздо легче».

В интервью 15 ноября 2007 года подверг критике ряд положений равеннского документа по существу и заявил, что численность Русской Церкви якобы «превышает численность членов всех остальных поместных Православных церквей вместе взятых». На вопрос: «при каких обстоятельствах Восточные церкви смогут признать папу Римского главой Вселенской церкви?» - ответил: «Ни при каких. Главой Вселенской Церкви является Иисус Христос, и у него, согласно православному пониманию, не может быть наместника на земле. В этом фундаментальное отличие православного учения о Церкви от католического».

Ученые степени и звания

- Доктор философии Оксфордского университета (1995)

- Член Союза композиторов России

- Доктор богословия Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже (1999)

- Почётный доктор Российского государственного социального университета

- Почётный доктор богословия богословского факультета Католического университета Каталонии (Испания, 2010 год)

- Почётный профессор Русской христианской гуманитарной академии

Награды

- Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (1996 год и 1999 год),

- Орден бургомистра Йонаса Вилейшиса (Каунас, Литва, 2011 год)

- Орден святителя Иннокентия Московского II степени Православной Церкви в Америке (2009 год).

- Орден святого благоверного воеводы Стефана Великого II степени (2010 год, Православная церковь Молдовы)

- Орден святого апостола и евангелиста Марка II степени Александрийской Православной Церкви (2010 год),

- Орден священномученика Исидора Юрьевского II степени (2010 год, Эстонская православная церковь Московского патриархата)

- Sigillum Magnum - золотая медаль Болонского университета (Италия, 2010 год)

- Медаль благоверного князя Константина Острожского Польской Православной Церкви (2003 год),

- Макариевская премия (24 августа 2005 года) - за труд «Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров» .

- Медаль памяти 13 января (Литва, 4 марта 1992 года),

Богословско-литературная деятельность

В 2002 вышла в свет двухтомная монография епископа Илариона «Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров», посвященная афонским спорам об имени Божием.

В 2008 вышел 1-й том труда епископа Илариона «Православие», посвященный истории, каноническому устройству и вероучению Православной Церкви. В предисловии к книге за подписью Патриарха Алексия II говорилось: «Автор книги не понаслышке знаком с богатством богословского и литургического предания Православной Церкви. Получив разностороннее образование, епископ Иларион стал автором многочисленных монографий и статей на богословские и церковно-исторические темы, переводов с древних языков, духовно-музыкальных произведений. Многолетнее служение Матери Церкви, богатый опыт творческой деятельности и широкий кругозор позволяют ему представить предание Православной Церкви во всем его многообразии».

Член редакционной коллегии журналов «Богословские труды» (Москва), «Церковь и время» (Москва), «Вестник русского христианского движения» (Париж-Москва), «Studia Monastica» (Барселона), «Studii teologice» (Бухарест), научно-исторической серии «Византийская библиотека» (Санкт-Петербург).

1 февраля 2005 избран приват-доцентом богословского факультета Фрибургского университета (Швейцария) по кафедре догматического богословия.

Музыкально-композиторская деятельность

В 2006-2007 вернулся к активной композиторской деятельности, написав «Божественную Литургию» и «Всенощное бдение» для смешанного хора, «Страсти по Матфею» для солистов, хора и оркестра, а также «Рождественскую ораторию» для солистов, хора мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра. Исполнения «Страстей по Матфею» и «Рождественской оратории» в Москве предварялись приветствием Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Музыку епископа Илариона высоко оценили артисты, принимавшие участие в ее исполнении: дирижеры Владимир Федосеев и Алексей Пузаков, певец Евгений Нестеренко.

В течение 2007-2008 «Страсти по Матфею» были исполнены в Москве и Риме, а также в Мельбурне и Торонто. По окончании всех концертов публика аплодировала стоя. Концерты вызвали резонанс в СМИ.

Премьерное исполнение «Рождественской оратории» в Вашингтоне также завершилось стоячими овациями. С не меньшим успехом произведение было исполнено в Нью-Йорке, Бостоне и Москве, вызвав многочисленные отклики в прессе. В частности, поклонники творчества епископа Илариона отмечают:

Когда слушаешь музыку епископа Илариона (Алфеева), то сразу ощущаешь ее удивительную отрешенность от суеты мира сего. С полной ясностью понимаешь, что это не просто музыкальное произведение, полное страстей, борений, всевозможных концертных эффектов, нет, в первую очередь, это - молитва, выраженная в звуках, сакральное действо, погружение в высшие духовные субстанции. Поэтому творчество епископа Илариона невозможно отнести лишь к категории композиторской: скорее, это духовное делание, обращение к Господу, проповедь Слова Божьего, приобщение всех нас тайнам Божественного бытия.

Антон Висков)

Меня восхищает и удивляет, что православный епископ выступил как композитор-новатор! Он первый, кто сумел использовать баховскую форму оратории и наполнить все 28 номеров православным каноническим духом! При этом владыка использовал современный русский язык. Это сделано смело, с новаторским подходом.

Евгений Нестеренко

Когда я приступил к работе над партитурой, то понял, что в ней много замечательных страниц, страниц, наполненных духовностью… Это музыка, которая проникает в душу любого человека

Владимир Федосеев

Епископ Иларион известен мне с той поры, когда он был ещё студентом Московской консерватории. Это профессиональный музыкант, который к нашему удивлению, ушел с 3 курса, посвятив себя Церкви… И сейчас, еще будучи молодым епископом (ему ещё 40 лет), он объединил свой церковный и композиторский опыт, создав некий новый жанр. Это не музыка для Литургии, но тем не менее она ведет человека к Богу через знание о Боге, к духовному через душевное… Это совершенно необыкновенное ощущение новой России. Это не просто новый жанр, а новое явление в культуре и духовности.

Александр Соколов)

С одной стороны, мы безумно благодарны владыке Илариону за новое воплощение «Страстей», за возвышенность и чистоту звучания, за интонационную искренность, за доступность изложения. Автор очень канонично, по-моему, распределил евангельский материал между чтецом, хором, солистами и оркестром. Это все несомненные плюсы. Мы нуждаемся в такой современной, доступной, чистой, тональной музыке. Музыке, которая восстанавливает утраченную связь с публикой. И все, кто был на концерте, помнят, как восторженно принималось это сочинение… Что же касается другой стороны, то для нас, композиторов-профессионалов (не в упрек владыке Илариону! а просто у нас профессиональное восприятие музыки, у нас уже испорченные уши), то для нас, конечно же, хотелось бы слышать некоторый больший отход от барочных моделей. Демократизм языка автора, наверное, продиктован желанием наибольшей коммуникации с залом. Но хотелось бы ещё большей многомерности в воплощении этого вечного сюжета: чтобы были какие-то коллизии в языке и драматургии, какие-то смелые, нестандартные решения.

Александр Кобляков)

В 2009 году в интервью Каналу Вести сказал, что с момента назначения на должность главы ОВЦС не написал ни одной ноты.

Критика

Ряд богословских построений будущего митрополита (тогда иеромонаха) Илариона подвергался критике со стороны других православных теологов, например:

- учение об экуменизме. Католическое мнение о первенстве папы в трудах Илариона было замечено В. Асмусом, а Ж.-К. Ларше связывал взгляды митрополита с униатством. Кроме того, священник Пётр Андриевский критиковал отношение богослова к Ассирийской церкви Востока.

- учение об апокатастасисе критиковалось протоиереем Валентином Асмусом и было подробно разобрано Ю. Максимовым. Священник Д. Сысоев на этом же основании причислял Илариона к «модернистам»;

Музыкальные произведения митрополита (тогда епископа) Илариона также подвергались критике. В частности, Б. Филановский писал: «Говорить о епископских „Страстях“ как о музыкальном произведении можно, но неинтересно. Это поделка недоучки. Отчасти корявые стилизации под Баха или Моцарта - не потому, что они такие духовные, а просто что на слуху, под то и стилизуем. Отчасти честное богослужебное пение - в концертном зале, однако звучащее как напыщенная паралитургическая вампука, лопающаяся от сознания собственной духовности… Алфеевские „Страсти“ не просто пустышка. Это ядовитая клерикальная подмена. И ее пышный вброс в мир ясно показывает, как вздувается инфляционный пузырь госправославия».

Труды

- Человеческий лик Бога. Проповеди. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001.

- Преподобный Исаак Сирин. О божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты. Перевод с сирийского. М.: Изд-во «Зачатьевский монастырь», 1998. Издание второе - СПб.: Алетейя, 2003. Издание третье - СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006.

- Жизнь и учение св. Григория Богослова. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 1998. Издание второе - СПб.: Алетейя, 2001. Издание третье - М.: Сретенский монастырь, 2007.

- Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 1998. Издание второе - СПб.: Алетейя, 2001. Издание третье - СПб.: Издательство Олега Абышко, 2008.

- Христос - Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции. СПб.: Алетейя, 2001. Издание второе - СПб.: Алетейя, 2005.

- Во что верят православные христиане. Катехизические беседы. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2004. Издание второе - М.: Эксмо, 2009.

- О молитве. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. Издание второе - Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2004.

- Отцы и учители Церкви III века. Антология. Т. 1-2. М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 1996.

- Восточные Отцы и учители Церкви V века. Антология. М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2000.

- Восточные Отцы и учители Церкви IV века. Антология. Т. 1-3. М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 1998-1999.

- Ночь прошла, а день приблизился. Проповеди и беседы. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 1999.

- Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. М.-Клин: Изд-во Братства Святителя Тихона, 1996. Издание второе - Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2000. Издание третье - Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2004. Издание четвёртое - Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2005. Издание пятое - Санкт-Петербург: Библиополис, 2007. Издание шестое - М.: Эксмо, 2008.

- Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Никита Стифат. Аскетические произведения в новых переводах. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. Издание 2-е - СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006.

- Духовный мир преподобного Исаака Сирина. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 1998. Издание второе - СПб.: Алетейя, 2001. Издание третье - СПб.: Алетейя, 2005.

- Православие. Том I: История, каноническое устройство и вероучение Православной Церкви. С предисловием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М: Сретенский монастырь, 2008.

- Православие. Том II: Храм и икона, Таинства и обряды, богослужение и церковная музыка. М: Сретенский монастырь, 2009.

- Преподобный Симеон Новый Богослов. Главы богословские, умозрительные и практические. Перевод с греческого. М.: Изд-во «Зачатьевский монастырь», 1998.

- Патриарх Кирилл: Жизнь и миросозерцание. М: Эксмо, 2009.

- Преподобный Симеон Новый Богослов. «Прииди, Свет истинный». Избранные гимны в стихотворном переводе с греческого. СПб.: Алетейя, 2000. Издание второе - СПб.: Издательство Олега Абышко, 2008.

- Православное богословие на рубеже эпох. Статьи, доклады. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 1999. Издание второе, дополненное - Киев: Дух і літера, 2002.

- Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров. В двух томах. СПб.: Алетейя, 2002. Издание второе - СПб.: Издательство Олега Абышко, 2007.

- Православное свидетельство в современном мире. СПб: Издательство Олега Абышко, 2006.

- Вы - свет мира. Беседы о христианской жизни. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. Издание второе - Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2004. Издание третье - М.: Эксмо, 2008.

- Christ the Conqueror of Hell. The Descent into Hell in Orthodox Tradition. New York: SVS Press, 2009.

- The Spiritual World of Isaac the Syrian. Cistercian Studies No 175. Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publications, 2000.

- St Symeon the New Theologian and Orthodox Tradition. Oxford: Oxford University Press, 2000.

- Orthodox Witness Today. Geneva: WCC Publications, 2006.

- The Mystery of Faith. Introduction to the Teaching and Spirituality of the Orthodox Church. London: Darton, Longman and Todd, 2002.

- L’univers spirituel d’Isaac le Syrien. Bellefontaine, 2001.

- Le chantre de la lumi?re. Initiation ? la spiritualit? de saint Gr?goire de Nazianze. Paris: Cerf, 2006.

- Le myst?re de la foi. Introduction ? la th?ologie dogmatique orthodoxe. Paris: Cerf, 2001.

- Le Nom grand et glorieux. La v?n?ration du Nom de Dieu et la pri?re de J?sus dans la tradition orthodoxe. Paris: Cerf, 2007.

- L’Orthodoxie I. L’histoire et structures canoniques de l’Eglise orthodoxe. Paris: Cerf, 2009.

- Le myst?re sacr? de l’Eglise. Introduction ? l’histoire et ? la probl?matique des d?bats athonites sur la v?n?ration du Nom de Dieu. Fribourg: Academic Press, 2007.

- Sym?on le Studite. Discours asc?tique. Introduction, texte critique et notes par H. Alfeyev. Sources Chr?tiennes 460. Paris: Cerf, 2001.

- Cristo Vincitore degli inferi. Bose: Qiqajon, 2003.

- La forza dell’amore. L’universo spirituale di sant’Isacco il Syro. Bose: Qiqajon, 2003.

- La gloria del Nome. L’opera dello schimonaco Ilarion e la controversia athonita sul Nome di Dio all’inizio dell XX secolo. Edizioni Qiqajon. Bose, Magnano, 2002.

- Geheimnis des Glaubens. Einf?hrung in die orthodoxe dogmatische Theologie. Aus dem Russischen ?bersetzt von Hermann-Josef R?hrig. Herausgegeben von Barbara Hallensleben und Guido Vergauwen. Universit?tsverlag Freiburg Schweiz, 2003. 2. Ausgabe - Fribourg: Academic Press, 2005.

- O agios Isaak o Syros. O pneumatikos tou kosmos. Athina: Akritas, 2005.

- Живот и учење светог Григорија Богослова. Превод Никола Стојановић. Редактура превода др Ксенија Кончаревић, проф. Краљево, 2009.

- Тајна вере: увод у православно догматско богословље. Превод са руског Ђорђе Лазаревић; редактор превода Ксенија Кончаревић. Краљево: Епархијски управни одбор Епархије жичке, 2005.

- Ви сте светлост свету. Беседе о хришћанском животу. Са рускоі превео Никола Стојановић. Редактура превода проф. др Ксенија Кончаревић. Краљево, 2009.

- Uskon mysteeri. Johdatus ortodoksiseen dogmaattiseen teologiaan. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. Jyv?skyl?, 2002.

- A hit titka. Bevezet?s az Ortodox Egyh?z teol?gi?j?ba ?s lelkis?g?be. Magyar Ortodox Egyh?zmegye, 2005.

- Mysterium wiary. Wprowadzenie do prawos?awnej teologii dogmatycznej. Warszawska Metropolia Prawos?awna, 2009.

- Sfantul Simeon Noul Teolog si traditia ortodoxa. Bucure?ti: Editura Sophia, 2009.

- Hristos, biruitorul iadului. Coborarea la iad din perspectiva teologica. Bucure?ti: Editura Sophia, 2008.

- Sink? no kimitsu. Nikolai Takamatsu yaku. T?ky? Fukkatsu dai Seid?, 2004.

- Таїнство віри: Вступ до православного богослов’я. Київ, 2009.

- Тајната на верата. Вовед во православното догматско богословие. Скопје, 2009.

- Izak Syrsky a jeho duchovni odkaz, prel. J. Broz a M. Routil. Praha, Cerveny Kostelec: Nakladatelstvi Pavel Mervart 2010.

Музыкальные произведения

- «Рождественская оратория» для солистов, хора мальчиков, смешанного хора и большого симфонического оркестра (2007). Первое исполнение: Национальная кафедральная базилика, Вашингтон (США), 17 декабря 2007 года. Исполнители: Хор Государственной Третьяковской Галереи, Хор Музыкального колледжа при Московской консерватории, Московская хоровая капелла мальчиков, Вашингтонский хор мальчиков, Центральный симфонический оркестр Министерства обороны. Дирижёр Валерий Халилов. Тем же составом исполнено в Нью-Йорке 18 декабря и Гарварде 20 декабря. 7 января 2008 года исполнено в Большом Зале Московской Консерватории. Исполнители: Хор Государственной Третьяковской Галереи, Хор Музыкального колледжа при Московской консерватории, Московская хоровая капелла мальчиков, Большой Симфонический Оркестр имени Чайковского. Дирижёр Алексей Пузаков. Солисты: Евгений Нестеренко, Хибла Герзмава, протодиакон Виктор Шиловский.

- «Божественная Литургия» для смешанного хора (2006). Первое исполнение: Храм святителя Николая в Толмачах, 6 июля 2006 года, Хор Государственной Третьяковской Галереи под управлением Алексея Пузакова. Первое концертное исполнение: Большой Зал Московской Консерватории, 7 декабря 2006 года, исполнители те же.

- «Четыре стихотворения Ф. Гарсиа Лорки» для голоса и фортепиано (1984).

- Симфония для хора и оркестра «Песнь восхождения» на слова псалмов (2008). Первое исполнение: Колонный Зал Дома Союзов (Москва), 12 ноября 2009 года. Исполнители: Хор Государственной Третьяковской Галереи, Большой Симфонический Оркестр им. Чайковского. Дирижёр Алексей Пузаков.

- «Страсти по Матфею» для солистов, хора и оркестра (2006). Первое исполнение: Большой Зал Московской Консерватории, 27 марта 2007 года. Исполнители: Хор Государственной Третьяковской Галереи и Большой Симфонический Оркестр имени Чайковского. Дирижёр Владимир Федосеев. Повторно исполнено 29 марта 2007 года в Риме, в концертном зале Auditorium Conciliazione, тем же составом. 29 сентября 2007 года прозвучало в Мельбурне (Австралия) в исполнении Мельбурнского королевского филармонического оркестра, Хора Петропавловского собора и хора певческой школы «Schola cantorum» под управлением Эндрю Уэйлса.

- «Всенощное бдение» для солистов и смешанного хора (2006). Первое исполнение: Большой Зал Московской Консерватории, 7 декабря 2006 года, Хор Государственной Третьяковской Галереи под управлением Алексея Пузакова.

Ееретические заблуждения митрополита Илариона (Алфеева) одного из хозяев главы секты обновленцев Ассоциация православных экспертов Кирилла Фролова.

О некоторых теоретических концепциях митрополита Илариона (Алфеева)

Андрей Рогозянский, Русская народная линия

Проблемы церковной жизни / 13.11.2010

От редакции: Деятельность самого молодого митрополита Русской Православной Церкви, председателя Отдела внешних церковных связей владыки Илариона (Алфеева) привлекает пристальное внимание не только православной общественности, но и людей внешних Церкви. Но митрополит Иларион - не только один из самых деятельных представителей нашего Священноначалия, он активно выступает на поприще богословия и обоснования направлений современной церковной политики. Однако в последнее время обстоятельных публикаций, посвященных анализу богословских и церковно-политических идей владыки Илариона, появляется совсем не много. Поэтому, мы думаем, статья известного православного публициста Андрея Рогозянского заполнит эту лакуну и вызовет интерес читателей.

* * *

Немного предыстории. Нынешний руководитель ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев) - человек разноплановых способностей - был известен Церкви первоначально в качестве богослова, переводчика, преподавателя и автора книг. Эти страницы деятельности в 1990-е и начало 2000-х, до епископской хиротонии дают необходимый объём в видении его современного положения и взглядов.

Печатью экстраординарности отмечены вехи биографии о. Илариона. Двадцати шести лет, только освоив заочно программу Московской Духовной Академии, он пишет свой вариант лекций по православному догматическому богословию (вошли в книгу «Таинство веры»). Из Оксфорда везёт обещающую прорыв по ряду богословских направлений, неизвестную науке и открытую профессором Себастьяном Броком книгу сочинений Исаака Сирина. Молниеносно приобретает репутацию маститого сиролога и мастера переводов. Неофициально оспаривает решения Вселенских Соборов и полуофициально призывает перестать считать еретическими некоторые несторианские церкви Востока.

В дальнейшем, новооткрытые тексты оказываются несторианским псевдоэпиграфом, лже-Исааком. Восторги - натяжкой и следствием увлеченности учёнейших оксфордских кафедр богословием экуменизма и всепрощения. Заявленный авторский перевод с сирийского на русский носит признаки двойного: древнесирийский - английский (С.Брок), английский - русский (о. Иларион). Тем не менее, основания положены. «Два года в Оксфорде были для меня очень важным временем... всё то время, когда я не спал, не ел и не молился, я проводил либо в библиотеке, либо за компьютером, либо в общении с интересными людьми - такими, например, как мой научный руководитель владыка Каллист (Уэр, ныне митрополит, член Синода Константинопольского патриархата - А.Р.) или профессор сирийского языка Себастиан Брок. Я думаю, что два года в Оксфорде дали мне в научном плане больше, чем вся предыдущая учеба, потому что там я получил не просто какую-то сумму знаний: я овладел, в доступной мне мере, научным методом, методом самостоятельного исследования. Мне кажется, в наших духовных школах студентам не объясняют, в чем заключается научный метод...»

В России богословское сообщество с сомнением смотрит на амбиции молодого собрата. Когда идеи о. Илариона оформляются в книгу «Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие» (1996), подымается буря. Категорическое неприятие книга вызывает у таких богословов, как прот. Валентин Асмус, свящ. Петр Андриевский и свящ. Даниил Сысоев, проф. А.Сидоров, Ю.Максимов. С одной стороны - академические интересы, с другой - стремление к свободным обобщениям и натягивание фактов. Стилистика, промежуточная между наукой и популяризаторством, точной констатацией и личным самовыражением. «В Оксфорде, как и в других западных университетах... от докторанта требуется... на основании собранного материала придти к каким-то своим выводам, что-либо доказать, внести вклад в развитие науки».

Обстоятельства для о. Илариона складываются неблагоприятно. Но он уже работает в ОВЦС, перетекает от науки к карьере, к организационной и практической деятельности, быстро набирает вес: ездит за рубеж, читает курсы лекций в разных местах, преподаёт в Смоленской семинарии, отвечает за межхристианские связи. В переиздания пререкаемой книги «Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие» вносятся технические правки, и, хотя её интенции мало меняются, полемика утихает. Московская профессура мало-помалу отвыкает видеть в иг. Иларионе своего, соперника по корпорации. Свою степень доктора богословия о. Иларион получает в Париже, в Свято-Сергиевском институте, и от российских духовных школ научных степеней, степени почётного доктора или профессорского звания до настоящего времени не имеет; возглавляет альтернативную структуру, имеющую название «Общецерковной аспирантуры ОВЦС». В последнее время, на неё брошены значительные силы и средства, с целью доказать превосходство усвоенного в Оксфорде метода. Сделать это будет несложно, учитывая теперешнее высокое положение владыки ректора ОА и обычное для семинарий и академий стеснённое положение.

Линия о. Илариона на новооткрытие православной догматики продолжается. В 1998 г. выходят три монографии по свв. Григорию Богослову, Симеону Новому Богослову и Исааку Сирину, и в них такими же яркими отблесками сияют осужденные Вселенскими Соборами в качестве еретических идеи Оригена; пропагандируются волнующие открытия профессора Брока. Одновременно публикуется и сам псевдо-Исаак, под названием «2-го тома сочинений преподобного Исаака Сирина. О божественных тайнах и о духовной жизни», в оригинальном переводе с сирийского. Переиздания всех книг не прекращаются. Критику о. Илариона как переводчика можно найти, например, здесь, здесь, здесь и здесь. Редкая по своей насыщенности творческая биография.

Начиная с 2002 г., в сане епископа Керченского, Подольского, Венского и Австрийского, вл. Иларион больше заметен на управленческом и дипломатическом поприщах. Первые самостоятельные шаги его как викарного в Англии обнаруживают новые экстраординарные способности руководителя и вызывают новую бурю. То, что давало повод к коллизиям в богословской среде, каким-то образом участвует также и здесь. Появляется текст открытого письма правящего архиерея, митр. Антония (Блума), к вл. Иллариону, имеющий характер общего завещания. В неофициальной передаче циркулирует множество подробностей, даже и до анекдотических.

Епископ Иларион вынужден оставить милую Англию, и с тех пор восхождение его по ступеням иерархии РПЦ не омрачается уже неприятными происшествиями. На посту главы Представительства Русской Православной Церкви при европейских международных организациях в Брюсселе, вл. Иларион перерастает масштаб епархиального преосвященного и в результате, лет пять назад становится тем, кем его знают теперь, - политической фигурой и совершенным умницей. Заявления владыки по широкому кругу вопросов транслируются церковными органами и приобретают статус официального голоса Церкви. Данная привилегия становится ещё более прочной с назначением вл. Илариона главой ОВЦС и возведением в сан митрополита. Если не считать обобщенной негативной реакции относительно экуменической деятельности ОВЦС, не существует примеров анализа и критики теоретических положений, принадлежащих автору, в это время.